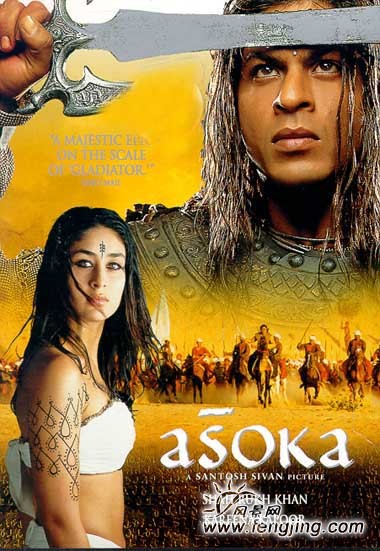

影视剧中的阿育王

我们不妨看一看这时的佛教。释迦牟尼创立佛教到此时已经有300多年了,期间经历了七位持法者,进行过两次大结集。佛教的四谛、五蕴、八苦、众生平等的思想也广泛传布到印度次大陆的千家万户,但与这时的耆那教、婆罗门教、阿耆昆伽教等印度的其他主要宗教相比,并未取得压倒性优势,更未传布到印度以外的地区,而随着传播的进行,其内部也分化成了不同的教派。在阿育王皈依佛教之后,佛教的传播取得了质的飞跃。

阿育王宣布他将不再主动发动战争,即使不得已的战争也将尽量减少伤亡。他宣布佛教为国教,将他的诏令和“正法”的精神刻在崖壁和石柱上,成为著名的阿育王摩崖法敕和阿育王石柱法敕。他倡导的正法,包括以下这些基本内容:对人要仁爱慈悲,包括孝敬父母,善待亲戚朋友和其他人,对动物也要尊重它们的生命,因为它们也是“众生平等”的一部分;要多做有助于公众的好事,如修桥造路、种树建亭等;要对其他宗教宽容,给予耆那教、婆罗门教、阿耆昆伽教应有的地位,禁止不同教派之间的互相攻击。这些“正法”的内容体现了佛教的基本精神,也包含了阿育王本人的统治需要。

阿育王向佛教僧团捐赠了大量的财产和土地,还在全国各地兴建佛教建筑,据说总共兴建了84000座奉祀佛骨的佛舍利塔。为了消弭佛教不同教派的争议,阿育王邀请著名高僧目犍连子帝须长老召集1000比丘,在华氏城举行大结集(此为佛教史上第三次大结集),驱除了外道,整理了经典,并编撰了《论事》。阿育王开始向边陲地区和周边国家派遣了包括王子和公主在内的佛教使团以传播佛教,斯里兰卡、缅甸,甚至叙利亚、埃及等地都有他们辛勤的足迹。这是佛教走出印度,迈向世界性宗教的开始。

阿育王亲到各地去朝礼佛的圣迹,修建佛塔,访问有名的大德高僧,又在全国的名胜地方的大山崖上,刻上佛的教导,使大众都能看到佛的教诲。这些文物至今还在那里屹立不倒,成为印度佛教史和世界佛教史上的无比瑰宝。

阿育王在全国修了84000座佛舍利塔,多次帮助僧团,布施供养三宝。阿育王又派许多大德高僧,到全国各地乃至国外弘扬佛教,这些传教高僧及大臣,东从缅甸,西到埃及、希腊,都有他们的足迹,由于阿育王后来翻然悔悟,并且积极的爱护人民,保护生命,护持佛教,所以他被当时及现在的人们尊为--护法名王。

阿育王和中国历史上部份国王不同,他并不是利用佛教来巩固自己的政治统治,而是他真诚的对自己前半生所造的恶业忏悔,所以他身体力行的,去利益大众,爱洒众生,保护一切动物,爱护一切生灵,这种从我做起,以行动来证明的举动即是阿育王和其他国王最大的不同。

公元前236年,阿育王枕着“护法名王”的尊号离开了他的子民。孔雀王朝的国祚不长,在他死后只延续了半个世纪便告终了,印度又重新陷入了分裂割据的局面。